自从NASA正式将商业航天当作一个重要体系来扶持之后,美国各界就不遗余力地宣传商业航天的光明前景。2006年,美国太空基金会首次公开发布了《航天报告——全球航天活动指南》,报告颠覆了传统航天的分类方式,将全球的太空活动及太空产业重新划分为6大类31个小类。此后每年《航天报告》都会照例发布一次,成为全球航天活动最权威的指南。

从2019年开始,报告的发布频率提高到每季度一次。以这份报告为根据,2007年9月,时任局长迈克尔·格里芬在纪念NASA成立50周年的演说中,正式提出了“太空经济”概念,将航天活动的机制效益拓展到了“经济”的高度,论证了航天活动带来科技创新,而科技创新又将反过来推动“太空经济”持续发展。

“太空经济”意味着全球航天活动进入一个崭新的阶段,“新航天时代”呼之欲出。与传统军事航天、政府航天相比,新航天的辐射面、带动面已经深入到国民经济的各行各业,投入和参与主体也由原来较为单一的政府和科研院所扩展到各类用户单位、市场化公司、高校,甚至民间团体和个人。

新航天开辟新场景,孵化新产业,孕育新技术——而按市场化方式配置要素、具有商业盈利模式的商业航天,则构成太空经济的全新主体。发展商业航天的意义在于:通过市场化竞争降低航天活动成本,推动航天技术服务于社会和国民经济的各行各业。

据太空基金会2019年发布的《航天报告》统计,过去十年来,世界太空市场中的政府和商业收入共增长了73%,相比上一年增长了90多亿美元,攀升至4238亿美元。商业航天收入占全球太空经济80%,高达3368.9亿美元。

除了经济效益,商业航天还辐射出巨大的社会效益。在欧洲和美国,商业航天是目前主要的就业增长点。在3368.9亿美元的商业收入中,2177.2亿美元属于太空产品和服务;1191.7亿美元属于航天基础设施及相关产业——这部分比2018年增长了16.1%。

商业航天让美国尝到了巨大甜头,将社会化资本逐步引入航天领域,并向SpaceX这样的商业化公司转移研发成本,不仅实现了大幅度的降本增效,还突破了原有的预算限制,把NASA从经费泥淖中解救出来。然而,把一项烧钱的活动变成一个赚钱的产业,并不是美国的独醒和独创,一些地区和国家的航天商业化探索甚至更早。

例如俄罗斯和欧洲。传统巨无霸:俄罗斯和欧洲的启示目前,世界上能够独立研制和发射卫星的国家屈指可数:美国、中国、俄罗斯、法国、日本、英国、印度、以色列、伊朗、芬兰。除此之外的其他国家,都不得不向这些国家购买卫星服务。 美国和中国之外,拥有完整航天工业体系、且具备全链条保障能力的当属俄罗斯和欧洲。

一波三折的俄罗斯商业航天,俄罗斯的商业航天发展之路可谓一波三折,第一次转折发生在苏联解体后。1992年2月25日,俄罗斯航天局Roskosmos成立,负责管理以发展科学、发展国民经济为目的的航天活动,而将军事航天移交国防部管理。深陷经济危机的俄罗斯,难以继续负担航天活动的巨额开支。虽然俄罗斯人继承了前苏联的航天工业,拥有令人艳羡的雄厚技术家底,但同时也接手了苏联的烂摊子。几十年的太空竞赛严重透支了财政,僵化的计划体制束缚了手脚,前苏联航天科技没能在国民经济的土壤里发芽开花。

前苏联海报:“我们在太空中的胜利是国家的赞美诗”,俄罗斯航天的开局,基本可以说是穷得一塌糊涂,除了技术之外一无所有。1995年前后,太空预算仅占俄罗斯政府支出的0.2%。到1998年,俄罗斯太空计划资金相对苏联解体之前被砍掉了80%。新成立的俄罗斯航天局虽然跟军方仍然保持联系,但也分不着国防部门的预算,不但没有钱也没有权。此外,随着冷战结束,来自国内的航天订单急剧削减,工程项目基本无利可图,组织关系遭到破坏,顶尖人才大量流失,上游供应商价格飙升……种种问题叠加,更是让刚成立不久的俄罗斯航天局雪上加霜。将家底技术拿出来变现,通过商业化反哺国民经济,是此时俄罗斯航天的必然出路。为了生存,1992年,俄罗斯航天局成立后,即与国防部、科学院等部门一起制定了《俄罗斯2000年前国家航天计划》,把发展航天工业、技术成功转化、解决社会经济问题放在首位。时任局长科普切夫强调:“由于受到资金方面的限制,今后俄罗斯太空开发一定要与用户需求相适应。”时任副局长尤里G·米洛夫更是明确表示,发展商业航天是四大任务之一。一方面通过商业投资机构等,构建一套完备的市场生态来支撑航天工业发展;另一方面通过引入竞争机制和“军转民”,用更高的效率、更低的成本,解决生态、气象、地质、测绘、农业等社会经济领域的实际问题。在组织架构上,俄罗斯联邦航天局还特别成立了“商业项目协调处”。

这段时期在俄罗斯发生的另外一件事,是全国上下轰轰烈烈推行的私有化运动。1994年,在叶利钦总统的签署下,俄罗斯能源火箭航天公司(RSC Energia)成为俄罗斯第一家私有化的航天公司,至今仍是俄罗斯航天的龙头企业。1995年,赫鲁尼切夫国家宇航科研生产中心与美国洛克希德·马丁公司联合成立了国际发射服务公司,是俄罗斯第一家“全周期”航天公司。

但“航天私有化”最终未能成为主流,随后的国有化浪潮给俄罗斯航天带来第二次转折。2010年前后,权力日渐巩固的普京强势出手,将大量私有化的军工单位重新收归国有,俄罗斯的商业火箭和航天企业开始逐渐回归体制内。

2013年,俄罗斯副总理罗戈津宣布重新对航空航天工业全面国有化,俄罗斯航天工业的大规模整合正式拉开序幕。2015年1月,普京总统同意了俄罗斯联邦航天局(Roscosmos)与联合火箭航天公司(URSC)合并成立“俄罗斯国家航天集团公司”的提案,当时新公司仍沿用“俄罗斯联邦航天局(Roscosmos)”这一名称。这家国营公司曾被寄予厚望——借助公司化运营的方式,摆脱俄罗斯航天不透明的财政和管理危机。

虽然这一波国有化浪潮,确保了俄罗斯的航天工业再次牢牢掌握在政府手中,但也很快被内部的低效和腐败拖累。美国商业航天的迅猛发展也给了俄罗斯带来了巨大冲击,俄罗斯航天面临着第三次选择。

随着2020年SpaceX载人发射成功后,俄罗斯不再是唯一能够将宇航员运送到国际空间站的国家,失去了多年以来的垄断地位。除了载人航天,俄罗斯的太空货物运输也风光不再。2017年,SpaceX发射总数第一次超过了俄罗斯(16对15)。且从发射价格来看,SpaceX猎鹰重型运送1吨货物的费用只有俄罗斯质子火箭的二分之一,安加拉-A5火箭的三分之一。

2018年,在全球空间商品和服务市场中,俄罗斯的份额不到1%。随着SpaceX发射成本上的优势越来越明显,俄罗斯的市场份额或将继续下降。此时国家内部开始出现两种声音,一部分人开始怀念苏联时代的辉煌,希望政府能继续加强航天产业中的国有力量,认为这样能重返苏维埃时期的鼎盛。另一部分人则希望学习NASA模式,拥抱商业航天。

几年前,普京总统亲自下令,让Roscosmos牵头成立一项国家商业航天风险基金,用以扶持民营航天企业发展。但这项基金在实际运作过程中却困难重重——庞大的国营航天体系和日益高涨的国有化呼声是基金市场化运作的主要阻力。截至2018年,俄罗斯市场上只有不到10家私人公司,融资总额不超过1亿美元,其中一家政府背景深厚的S7太空公司一家独大。

S7与Roscosmos合作,展开关于海上发射的研究,在政策上,俄罗斯的太空企业办理相关资质需要应付一堆繁文缛节,跑完相关手续要3年之久。2020年7月,陷入“中年困惑”的俄罗斯航天界召开了主题为“太空活动商业化:问题与前景”的大会。国家元首、航天活动主要负责人、商业航天企业代表齐聚一堂,共同探讨商业航天的出路。在大会上,俄罗斯航天界终于达成了两个共识:

1、新航天不是关于商业航天企业的具体决定,而是航天产业里国家和市场关系的调整;

2、从俄罗斯目前的处境看,国家垄断航天产业不是一个好的状态。

欧洲商业航天2.0,美国航天局NASA将情报共享给欧洲航天局ESA,希望盟友能紧紧跟随新航天的步伐。事实上,欧洲的商业航天起步并不晚于美国,早在SpaceX成名之前就已经发展得红红火火。上世纪80年代,在ESA的撮合下,法国带头成立了全球第一家商业发射服务供应商——阿里安太空(Arianespace),主要提供商业卫星的重型发射器,目前由9个欧洲国家共同经营。在SpaceX注册成立之前,阿里安太空已经是ESA商业发射项目的总承包商,一度占据全球静地轨道卫星发射市场的半壁江山。

阿里安5号火箭,从发射台到火箭、卫星,私营企业在商业航天的全产业链里都有亮眼表现。而ESA的商业合作体系也比美国更早、更成熟、更系统化。2000年左右,ESA下属的技术转让计划办公室TTPO揭牌开张。这个办公室的主要任务,是推动欧洲航天局的成熟技术向民间进行商业转化。TTPO下设商业孵化中心BIC和知识产权IP池,还拥有遍布欧洲各地的经纪人网络和投资基金。私营企业有两种方式接触到欧洲航天局的宝贝技术:自己申请;或是等着ESA的工作人员主动找上门。

截至2020年,通过这个办公室,欧洲航天局已经成功将200多种航天技术转移到非航天领域,诞生了诸如方程式赛车防寒服、地雷探测雷达以及多项医疗保健产品,培育了700多家与太空技术相关的企业,诞生了成千上万个新就业岗位。

私营航天企业也可以从ESA的技术商业转让中获得诸多福利,包括但不限于资金、技术、ESA的品牌认证、上下游渠道网络,以及ESA贴心的咨询服务。

除了ESA这个大联盟,欧洲各国也都在不遗余力的开发商业航天。法、英、德、意的航天局一旦发现有商业潜力的航天项目,就会鼓励研究机构转给私营企业,进行商业性开发,推向国内外市场。法国国家航天研究中心CNES研制的火箭和卫星常常会转给私营企业去经营,并从中获得公司股份。2008年,呼吁更多私营企业参与国家航天计划的《奥古斯丁报告》点醒了美国国会,这份报告也在大西洋对岸的欧洲激起层层浪花。

2015年以来,欧洲航天局ESA对标美国航天局NASA,出台了“商业航天发展网络(BSGN)”的一揽子计划:将ESA在近地轨道中由政府运营的实验室转向市场,让私营企业参与近地轨道任务,甚至承担月球计划的部分基础设施建设。

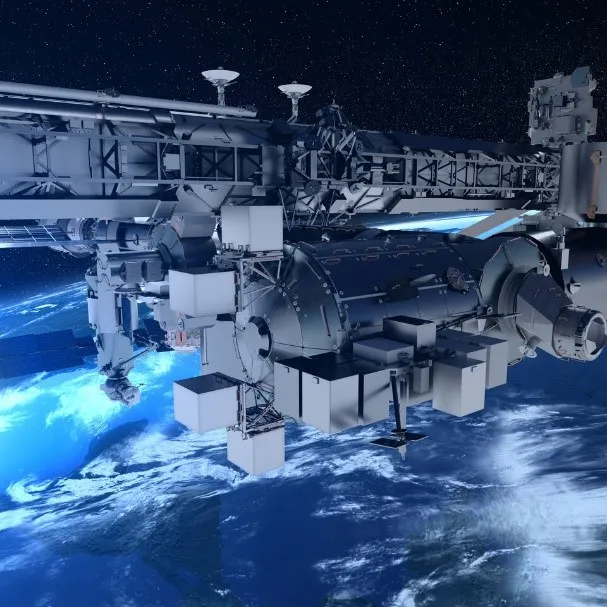

目前,ESA已经在近地轨道建立了三个商业项目:冰块(ICE Cubes)、生物反应器快车(Bioreactor Express)、巴托洛梅奥(Bartolomeo)。月球部分建立了两个商业项目:贡希利(Goonhilly)地球站、商业月球任务支持服务(CLMSS)。

空中客车公司承担制造的巴托洛梅奥平台,欧洲商业航天已经从1.0发展至2.0模式。从产业链培育来看,欧洲商业航天的成熟度并不弱于美国——输给SpaceX的是成本和效率。NASA和SpaceX带给欧洲航天局的启示是一种全新的政企合作模式。

与1.0版商业航天最大的区别是,欧洲新航天里的企业们不再是政府航天计划的被动“接受者”,而正在逐渐成为“陪伴者”。在这个演变过程中,不仅要交融出有形的技 术和产品,更需要融合出无形的思维、秩序和目标,成为一种高效率的融合模态。简单来说,就是国家能完成战略目标,企业能够赚钱,社会能获得技术红利。

专注小而美:以色列和日本的突围,与传统巨无霸的发展路径不同,小国发展航天难以凭借一己之力打通全产业链。在某些领域拥有较强技术能力的小国家,专攻于个别子产业链,也能做到小而美,抢占全球航天价值链上的重要环节。

以色列:专攻高精尖的技术派,以色列是拥有本土卫星发射能力面积的最小的国家。在高精尖赛道上,以色列航天特色鲜明,例如受益于国内发达的光学技术,以色列在高分辨率卫星领域独步全球,鲜有国家能比他们做得更好、更小、更轻。

以色列航天局(ISA)的前身是一个成立于1963年,由高校主导的研究机构。这个机构在ISA成立前的20年间,为以色列航天事业奠定了坚实的理论基础,并储备了大量人才。

1979年,埃及和以色列签订了一系列和平条约,史称《埃以和约》。和约规定以色列的军事力量在3年内全部撤出西奈半岛,这意味着以色列无法进行侦察飞行。但和约不等于和平,以色列急需一个既不违背和约,又能确保国防安全的解决方案。既然搞不了侦察飞行,那就搞一个侦察卫星。1983年,以发展侦察卫星为主要任务的以色列航天局(ISA)应运而生。ISA全盘主导的Ofeq系列侦察卫星、TechSAR侦察卫星逐步上线。然而,国土狭小的以色列只有一个帕勒马希姆空军基地可用作航天发射场——由于发射场很小,只能发射逆向轨道,使火箭有效载荷严重折损。这一条件限制,要求以色列所有发上天的东西都必须轻、必须小、性能还必须得好。

由于资源受限,以色列的国防科技发展理念一向秉承“质量高于数量”——只求王炸,不求大而全。航天领域专攻高分、轻型、微小卫星,其它环节实在不能做的就找美国、欧洲、俄罗斯帮忙。

有这么先进的技术产品,只用于本国国防实在太过可惜,精明的犹太人自然想着将这些技术卖到全世界赚钱。以色列航天商业化起步于1990年代,产品主要包括Amos系列通信卫星和EROS系列商业观测卫星。目前,承接以色列航天任务的主要是一家国有企业——以色列航空航天工业公司。2015年,ISA局长艾萨克·本(Issac Ben)为以色列设定了一个经济目标——要占到世界航天市场份额的3%,相当于俄罗斯的3倍。至于私营航天企业,以色列此前并未刻意扶持,但在内盖夫沙漠贫瘠的土地上,却意外开出了一朵小花——SpaceIL。这是一家专注于登月的私营企业,产品同样具备“微、轻、小”的技术特征。他们研制的“创世纪(Beresheet)” 月球探测器号称有史以来最小、最便宜的航天器,也是全球私营企业开发的第一架月球探测器。2009年,SpaceIL的创始人之一约纳坦·温特劳布(Yonatan Winetraub),在NASA工作时偶然看到谷歌举办的登月航天器大赛“Google Lunar XPrize”,居然有3000万美元的奖金,他当即决定辞职创业。

回到家乡后,航天工程师温特劳布、计算机工程师巴什、企业家欧麦,三人在酒吧里正式组团,下决心要造出“创世纪”登月航天器。虽然温特劳布后来并没拿到谷歌3000万美元的大奖,却获得了以色列电信大亨莫里斯·卡恩(Morris Kahn)的巨额投资。2019年4月,创世纪1号最终坠毁于离月球表面150米的高度,但却“虽败犹荣”。这架月球着陆器的净重仅350磅,包括发射在内的总成本仅9500万美元,史称“麻雀登月”。对此,连温特劳布的老东家美国NASA也发稿祝贺:

“在人类活动的‘处女地’月球,创世纪1号能砸个坑都算不小的成就。”

SpaceIL团队与月球着陆器,私营企业的成绩极大鼓舞了以色列的航天界乃至国民。今年12月初,SpaceIL宣布了第二次登月计划,“创世纪2号(Beresheet 2)”计划于2024年抵达月球。以色列科学技术部长伊扎尔·柴(Yizhar Shai)不无欣慰的对媒体表示:

“我们已经产生了‘阿波罗效应’,鼓励了许多以色列的企业家、科学家,甚至儿童,来参与航天发展。”

而ISA局长则有自己的担忧,以色列航天也正饱受预算限制之苦,目前正在跨越一个分水岭,如果能跨过去的话,以色列的国防能力、社会效益、经济效益都能提高——或许SpaceIL这样的私营公司和莫里斯·卡恩这样的投资人,正是未来推动以色列航天发展的新鲜力量。

日本:一枝独秀的“岛国贝佐斯”,相比上述国家,日本的商业航天起步较晚,国家引导也相对滞后。2010年,关于日本航天局的改革一度被提上议程。当年4月,曾有一份《日本战略航天政策建议》的报告提交到国家决策层,报告建议解散JAXA,成立新航天局,并让新成立的航天局专注于研究。9月,在国际宇航联大会上,日本政府宣布把航天经费从科研转向商业,并制定了一系列商业发射服务法案,以推动私营航天发展。

然而直到8年后的2018年11月15日,《宇宙活动法》才姗姗出台。也就是说,直到这个时候,日本私营企业发射火箭和卫星才不再有违法风险。目前,日本的商业航天企业基本上是“星际科技”(Interstellar Technologies)一枝独秀,其主要出资人和创始人是与“蓝色起源”创始人贝佐斯有着相似背景的日本互联网大佬:堀江贵文。,这位互联网大佬的另一面是航天爱好者,发表过不少支持火箭发展的言论。1999年,他受邀加入了星际科技的前身——“夏天火箭团”,并亲手制作了液体燃料火箭。2005年,星际科技公司初步组建。但堀江贵文的互联网公司“活力门”却曝出丑闻,堀江贵文深陷“重大经济犯罪事件”,前后两次入狱。2013年,堀江贵文再度出狱之后洗心革面,一头扎在了航天技术上。同年,星际科技公司正式成立。

2019年5月,在前两枚火箭发射均告失败之后,星际技术终于成功发射了日本第一枚商业火箭“Momo-F3”。CEO稻川孝宏兴奋宣称:

“我们已经进入了太空发展史上的一个新阶段。”

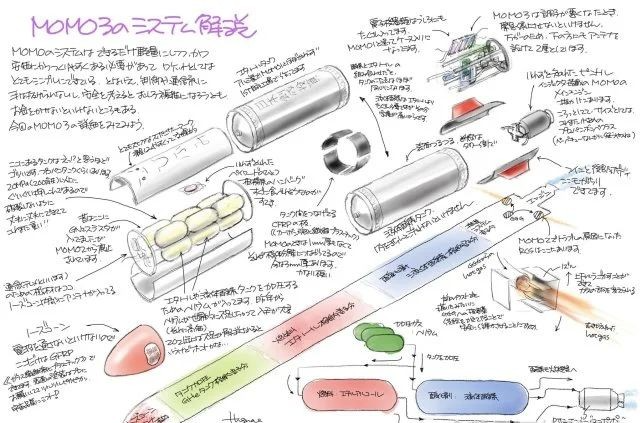

Momo火箭手稿,然而,“Momo”火箭只是前菜,这枚直径仅有0.5米的探空火箭,充其量只能算一个实验项目。如今星际科技公司正在研发全长22米、重35吨的两段式液体燃料火箭——Zero火箭,旨在将100kg以下的超小型卫星发射入轨,并计划于2023年开始商业化运营。

与以色列私营公司不按常理出牌的“一步登月”不同,日本星际科技依然按照“先火箭、后卫星”的传统路数推进研发。虽然还没有成熟的产品,但星际科技将自己的未来市场瞄准超小型卫星的发射业务,把同样做小火箭的中国零壹空间和美国Rocket Lab看作竞争对手。

第三世界:巴西和印度的纠结,第三世界国家在发展航天工业时会面对更为复杂的问题,比如本国的战略选择、航天的“技术主权”问题等,这些问题影响着各国的选择。在所有第三世界国家中,发展航天工业最有野心的当属巴西和印度,而两国在面对航天商业化时所表现出的纠结也很有意思。

巴西:资源换技术陷入尴尬,和大部分国家一样,巴西的航天事业也是起源于学术,发展于军事,再逐步转向民用。目前巴西是南半球唯一掌握航天技术的国家,政府将航天活动列于优先发展领域之首,最近几年的投资也是成倍增加,希望未来在此领域能和世界强国一较高下。1994年,巴西航天局(AEB)成立,成为推进巴西的航天目标的管理机构。AEB负责制定、协调和执行巴西国家太空活动发展政策(PNDAE)和巴西国家太空活动计划(PNAE),还负责协调研究所和企业参与国家的航天计划。

巴西的航天事业起始于发射领域,目前拥有卫星、火箭、航天器和发射场。但局限于本国科研和工业基础,大量技术依靠和其它国家合作取得。在航天研究方面,巴西与德国、俄罗斯、法国、阿根廷、美国等国均签有合作协议。巴西和中国的航天合作一直卓有成效,1988年开始与中国合作的中巴地球资源卫星项目,被誉为“南南合作”的典范,卫星提供的数十万幅遥感图像已被两国广泛应用于国民经济的各个领域。

巴西也一直努力研制火箭,但是实验却屡屡失败,事故频出。为此AEB不得不调整重点,在2003年时候制定了新的十年发展计划,把航天研究主要聚焦到地球观测、通信和气象卫星等方面。直到2004年,巴西与德国航天局合作,才终于成功发射了第一枚火箭。

巴西航天拥有一张独步全球的资源王牌,即阿尔坎塔拉发射中心(CLA)。这个发射中心坐落于巴西西北部马拉尼昂州的大西洋海岸线上,距离赤道仅2.3个纬度,是世界上距离赤道最近的发射基地。由于地球在赤道处自转的线速度最快,和美国卡纳维拉尔角发射基地相比,在此发射不仅可节省约30%的燃料,还能大幅提高火箭的有效载荷;此外,靠近海岸线的地理位置也能提供向北和向西面向大海的广阔发射角。

阿尔坎塔拉的发射轨迹,这个被誉为世界上最灵活、且费效比最佳的发射中心,每年的维护费用也十分高昂。财政拮据的巴西政府也一直想推动其商业化,以换取更多资金来发展本国航天技术。过去20余年,巴西一直在努力把阿尔坎塔拉发射中心改造为一个纯商业发射场。但是在过程中却遭遇了重重阻挠,阿尔坎塔拉发射中心至今也未能实现纯商业化,其背后的主要干扰者就是美国。

自1999年阿尔坎塔拉发射中心正式对外国开放后,美国人就盯上了这个位置绝佳的发射场,在给予大量资金和订单支持的同时,也限制巴西在该地点只能使用美国技术。2000年,两国首次签订的《巴美技术保障协定(TSA)》中,规定有四项霸王条款:

1.在太空港内建立禁区,只有美国批准的工作人员才能进入;

2.禁止对前往阿尔坎塔拉的美国太空设备和物项进行海关检查;

3.禁止由导弹技术控制制度(MTCR)以外或发起国际恐怖主义的国家进行发射;

4.禁止使用从阿尔坎塔拉发射场的商业用途获得的资源生产或购买火箭系统。

2019年重新签订的《2019年巴美技术保障协定》,还增加了“禁止非美国技术的商业公司购买CLA发射场服务”一条,美国人送上的“大礼包”背后,是惯用的政治套路。

然而巴西人终究抵挡不住糖衣炮弹的诱惑,巴西科学和技术大臣马科斯·庞特斯(MarcosPontes)认为,《巴美技术保障协定》通过吸引投资和创收来克服该国的太空挑战至关重要。通过协定,巴西阿尔坎塔拉发射场能获得35亿美元的订单。实际上,巴西并没有从美国获得真正意义上的技术转让,美国许诺的技术交接一再拖延。反而是美国人画的这张技术大饼,某种意义上绑架了巴西的航天主权,让巴西航天的商业化之路陷入泥潭。巴西国内唯一“自主可控”的航天资源,至今仍然处于一个非常尴尬的境地。

印度:野心勃勃的南亚大国,印度航天工业是在苏联的援助之下建立起来的。印度航天局的官方名称叫作“印度太空研究组织(ISRO)”,创建于1972年,隶属于印度太空部(DOS),负责航天相关的研究、制造,以实现印度的航天计划。从1973年开始,印度成功研发了四种型号的国产火箭:卫星运载火箭(SLV3),加大推力卫星运载火箭(ASLV),极地轨道运载火箭(PSLV),地球同步运载火箭(GSLV)。

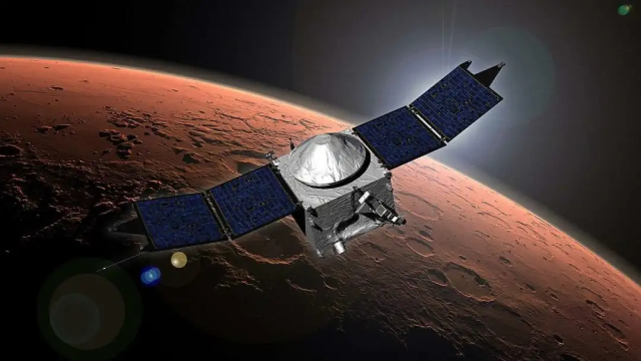

一直把中国当作最大竞争对手的印度,在航天方面的布局也极具野心,目前印度具备从制造和发射运载火箭、人造卫星,到地面控制与回收等技术能力。绝大多数第三世界国家不敢搞的载人登月、探测火星,也都在印度的计划之内,在某些方面的进度甚至超过中国。例如,中国2020年才实施的火星探测任务,印度早在六年前就已经取得成绩。2014年9月24日,印度“曼加里安”火星探测器成功进入火星轨道,成为全球第一个首次尝试便成功入轨的国家。2017年,印度成功发射了一枚携带104颗卫星的运载火箭,一举打破俄罗斯“一箭37星”的世界记录,远远超过中国“一箭20星”的亚洲纪录。

“曼加里安”火星探测器,印度对于航天的野心、决心和资源投入,在第三世界国家中都遥遥领先,甚至不逊色于欧美和中国。除了大而全的布局,印度还建成了相对完善的航天研发体系,有500多家公司作为其航天工业支撑。

印度航天相对于中国的最大优势在于:作为美俄同时拉拢的对象,可以比较便利地获得两家的技术。但这枚硬币的反面也正是印度航天的尴尬之处——中国航天的自主化程度远远高于印度,配套体系的厚度也远远强于印度。

印度人也意识到了本国航天发展的瓶颈,近年来多次发射计划的失利,也印证了目前印度航天科研和工业体系的负荷已达到极限,且部分关键技术存在被“卡脖子”的风险。对于经济实力远不如中国的印度,急需寻找一种方案来打破这个困局。

全球商业航天的兴起,让印度人看到新的希望。尤其是以NASA和SpaceX为代表的美国商业航天模式,带给印度人巨大启发。印度人下决心对自己的航天体系进行大刀阔斧的改革。

2019年,印度太空研究组织(ISRO)成立了新航天印度有限公司(New Space,NSIL),作为ISRO的下属机构,旨在加强太空技术转让,反哺国民经济,通过合作来加强私营企业的航天能力。

2020年5月16日,印度财政部长尼尔马拉·西塔拉曼(Nirmala Sitharaman)宣布,印度政府将采取一切必要措施,为私营部门参与印度的太空活动创造一个公平的竞争环境。这些措施包括允许私营企业使用印度空间研究组织(ISRO)拥有的设备等资源,开放原本严格的政府限制,开放数据等。近期,印度太空研究组织(ISRO)起草了新的太空法案“Spacecom Policy - 2020”,旨在通过改革扶持私营航天企业的发展,保护私人投资,增强其太空能力。

如此三板斧下来,印度至少从表面上看来几乎全面开放了航天体系,改革决心和力度不可谓不大。但是从历来印度改革的成效来看,商业化这副良药,能否帮助印度跻身航天强国第一梯队,同时拉动国民经济增长,还有待持续观望。

新航天:寻求高效的政企合作模式,商业化是未来航天发展的主流和必然趋势,商业航天是新航天的重要组成部分。但是,商业化并不是新航天的全部,新航天时代的一大核心命题是:如何寻求高效的政企合作模式?由于新航天带动面远超传统航天,新航天广阔的市场前景,也对航天技术的创新发展提出了更高要求,产业链升级所需的整体投入远远大于过去,单靠政府财政已无法负担技术投入的所有开支。此外,航天技术的应用又必然与各行各业的场景实践深度融合,航天产业的外延边界日趋模糊。因此,引入社会化资本、市场化机制进入航天领域,将是航天活动发展到新时期的必然选择。

在商业航天的发展过程中,按市场化方式配置要素也是一个渐进式、相对式的过程。目前看来,任何一国的航天活动都不可能完全摆脱政府之手,由于航天技术同时具有极高的战略价值和军事潜力,企业行为必须以国家利益为第一前提。即使如SpaceX这样的商业航天先行者,也不能做到百分百按市场化方式配置要素,大量的企业行为必须妥协于国家意志,甚至在某种程度上仍然是NASA意志的延续。

在各个地区和国家的航天局改革中,都能看到对“NASA+SpaceX”模式的借鉴,但是又都走出了自己本国的特色。“太空经济”时代的到来,对于要不要走商业化道路已经毫无悬念,各个地区和国家探索的,本质上是一套适合于本国航天经济发展的政企合作模式。

正如欧盟率先开启了航天领域的商业化,但却迟迟未能形成SpaceX这样高效、低耗的模式。新航天之路即探索之路,谁能更好摆正国家战略与市场配置的位置,让政府与企业进行高效率的交融协作,谁就有更大概率赢得未来。

参考文献:

[1]罗开元 蒋宇平,国外航天工业军、民、商综合发展的分析研究,2000

[2] 孙广勃,俄罗斯航天计划的基本情况,1994

[3] Livia Peres Milani, Brazil’s Space Program: Finally Taking Off?,2019

[4] Michele Melo, High hopes for Brazil’s space ambitions,2020

[5] UCS全球卫星数据库,https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database,2020

[6] Vitaly Egorov,Commercial Alternatives: The Issues and Challenges of the Russian Space Industry – Part III,2018

[7] 维基百科,Роскосмос,2020

[8] Space Foundation Editorial Team,The Space Report 2020 Q2,2020

[9] India To Open Up Space To The Private Sector,2020

[10] PWC,Preparing to scale new heights: Enhancing private participation in India’s commercial space sector,2020

[11] Daniil Galahov,Коммерческая космонавтика — мифы и реальность,2020

[12] Valery Shiryaev,«Первым шагом упразднил бы монополию Роскосмоса» Заочный круглый стол ведущих российских экспертов в области космонавтики,,2020

[13] 欧洲航天局(ESA)官网,http://www.esa.int/,2020

[14] Corey S. Powell,First private space probe on the moon could bring new era of space exploration,2019

[15] Europe’s Reaction to the “Augustine Report”,2009